データセンターの需要が急激に高まっている中、設計事務所がこの成長する市場で新たなビジネスチャンスを掴むためには、データセンターの設計におけるBIM(Building Information Modeling)の活用が重要なカギとなります。

データセンターにおける BIM 活用シリーズとして、前々回で概要、前回でEIRから始まるBEPや外資ITオーナーとの向き合い方について書きました。今回は第3回として、取り合い調整以外のBIMの用途、そのなかでもFMとの接続について解説します。

前回までの記事はこちらをご覧ください。

blog.vicc.jp

blog.vicc.jp

取り合い調整以外のBIM

俗に言う「納まりBIM」というものがあります。特にゼネコン主導のBIMでは顕著に見られる傾向ですが、専門工事業者やファブの3Dモデルで総合図検証を行い、納まり検証をすることがBIMの主眼になることが日本では多いのではないでしょうか。

この傾向は必ずしも日本固有のものでもなくAutodeskのBIM360*1 やACC(Autodesk Construction Cloud)*2 でも干渉チェックのモジュールから指摘事項を作りはじめることがやんわりと想定されており、国外物件でも干渉チェックがBIMのサイクルの中で一つの軸になっていることは非常に多いです。

干渉チェックというのは日本のBIM業界で若干誤解されているようにも見えるので、これに関してはまた別の機会に触れたいと思います。日本の設計者の方からは干渉チェックは無駄な業務を増やすだけだと見られているような面があります(事業主側のリテラシー次第で、実際無意味なモデリングが増えてしまうこともあるので否めない部分も…やはりこの話は掘り下げたい)。

さて、昨今いろいろなところでよく参照されるBIM関係の資料でニュージーランド政府が整備したBIM Handbookというものがあります。

www.biminnz.co.nz

この中でも補遺のDに関して、日本では日建設計さんが解説付きで翻訳したものがあるのでよく見られています。国土交通省「令和4年度 BIMを活用した建築生産・維持管理プロセス円滑化モデル事業」の補助を受けているため国土交通省のサイトでも公開されているので目にした方も多いでしょう(最新のNZ BIM Handbookは2023年版で、こちらの日本語訳は2019年版に基づくことは注意が必要です)。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001598506.pdf

補遺DにはBIMの用途(利用目的)が列挙されています。そのなかには3D Coordination(3次元での納まり調整)ももちろん入っていますが、それ以外にも多くのBIMの使い道が示されています。

設計段階に適用可能なもの以外に主に建設段階を想定した用途や運用段階(FM(Facility Management)/ 維持管理)で主に行われる活動もあるので今回はこちらを参照してみましょう。特に運用段階に関して言うと

- Asset Management

- Building (Preventative) Maintenance Scheduling

- Building System Analysis

- Space Management and Tracking

- Disaster Planning

が挙げられています。このなかで特にAsset Managementに注目してください。

FMとの接続

前回の記事でさらっと触れましたがオーナー基点で始まるBIMではEIRのなかに折り込まれたものとしてAIR(アセットマネジメントのための情報の要件)があります。

前提として、オーナー企業側で何らかのCAFM(コンピューターを活用した施設管理)が利用されていたり、アセットマネジメントシステムが存在することがあります。

このあたりは複数の建築物を保有している企業とそれ以外で問題意識のあり方や業務の実態が大きく変わるところです。

複数の建物を保有するような企業の場合、管財担当の部署が存在し、場合によっては資産の管理を担う人たちが何らかのシステムを利用して建物のデータベースを作成しています。

そのようなFM担当の立場から、アセット情報を設計担当者に提示してもらいたいという要望がでることは想像に難くないでしょう。

このような目的で整備されたフォーマットとしてはCOBie*3 がよく知られています。COBieの実態としてはExcel形式で表現された建物資産の情報です。

私個人はCOBieという形式を知った時、「そんなもの使わなくてもRevitの生のデータをもらって好きに読み取ったほうが欠落もないし文脈を失わないからいいじゃないか?なんでこんなものを作るんだ??」と思っていました。

COBieに限らず帳票形式のデータが利用されている一つの要因としては、そもそもRevitよりもExcelの方が使える人がはるかに多いという単純な話もあります。しかし、話はそれにとどまりません。たとえば Navisworks Freedom*4 やBIMvision*5 のように情報が付与された3Dモデルを閲覧できる直感的なフリーソフトはいくつかあります。これらがあってもなお、情報付き3Dを直接FM担当者に渡すだけではダメなのでしょうか?ダメなんです。

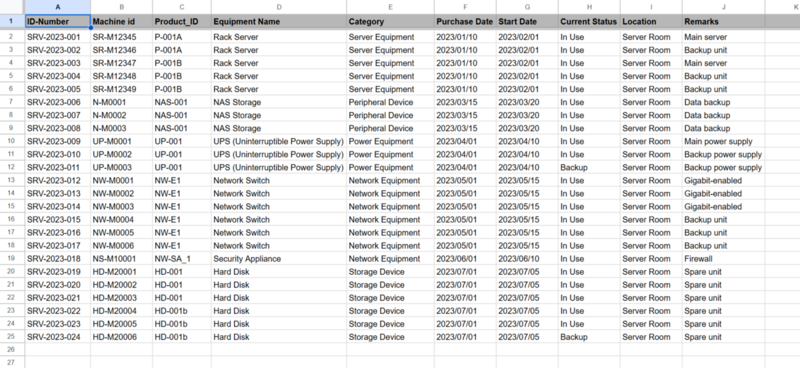

これを理解するためには情報肥満という概念を知る必要があります。設計途中ですら、多くの情報がありすぎて必要な情報にアクセスできない、あるいはノイズが多すぎて読み取るのに苦労することがあります。例えば相番の類で、機器のカタログ品番、設置位置番号、製造番号などがID-number, Machine id, Product_IDという名前でパラメータに設定されていて苦しめられた経験はないでしょうか。

このような事態が引継ぎではしばしば起こるので、規格化された伝達フォーマットに則り、絞り込まれた情報を伝えることは非常に重要です。お腹まわりについた贅肉がスポーツの邪魔をするように多すぎる情報は受け取った相手の動きを遅くします。

必要な情報を絞り込む意味でも、FMに接続させた情報は何なのかを明示的に示し、文字通りスマートな形で引き渡すためにAIR(アセットマネジメントで必要としている情報の要件)がEIR(情報交換要件)で示されます。

さきほどのIDの例でもRevitのデータの中に存在する「なんとかID」のなかのどれかがFMで必要な情報なのだとしても、それが存在するだけではダメで、受け取る側が想定しているパラメータ名で、想定している種類の情報が入っている必要があります。

設計段階や施工段階でAIRが適切に入力されることで、その後のFM段階でAsset Management以外のBIMの利用目的(予防保全や将来的な改修の検討など)にもBIMが利用できることにつながります。

ここまで書いたFMの話はデータセンターに限った話ではありませんが、ハイパースケーラーの場合、世界中にある多くのデータセンターに対して、同じような分析をしたり、同じような管理台帳に登録するため、特に規格化された情報の交換要望が強いように感じます。

中間まとめ

振り返ってみると、今回はあまりデータセンターに特化した内容ではありませんでした(笑)。

しかし、一般論としても納まりBIM以外にBIMの用途が存在し、その中でFMへの接続が求められる背景はご理解いただけたのではないでしょうか。

次回はもう少し設計段階の具体的な作業に関連した話題を取り上げたいのでSSoTの概念とRevitを利用したSSoTの実現について書きたいと思います。

(続く)

*1:Autodesk BIM360のウェブサイト

www.autodesk.com

*2:Autodesk Construction Cloudのウェブサイト

construction.autodesk.co.jp

*3:COBie 等といった用語についてはこちらで解説しています。

blog.vicc.jp

*4:Navisworks Freedomのウェブサイト

www.autodesk.com

*5:BIMvisionのウェブサイト

BIMvision - freeware IFC model viewer