建築ビジュアリゼーションのプロジェクトでは、複数のフェーズにまたがって情報の受け渡しが発生します。スケジュール、参考資料、ラフ案、フィードバック、修正履歴。こうした情報がメールやチャットに分散していくと、やりとりの見落としや認識のズレが発生しやすくなります。 私たちはこうした課題を背景に、プロジェクト全体を「ひとつの視界にまとめて俯瞰できる」Miroが解決の糸口になりました。Miroは進行中の思考やコミュニケーションをリアルタイムに可視化し、クライアントや社内メンバーとの信頼関係をスムーズに築くための土台として機能しています。はじめに:なぜMiroを使うのか?

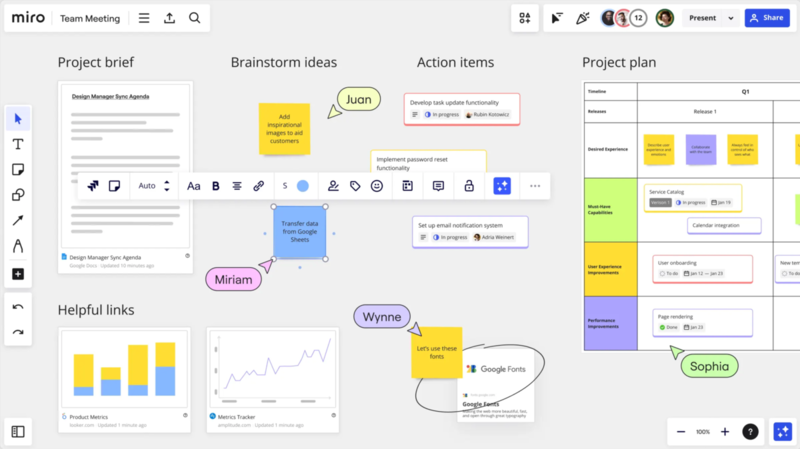

Miroは、無限に広がるオンラインホワイトボードです。図、画像、付箋、リンク、テキストなど、あらゆる情報を一つのキャンバスに統合し、直感的に操作できます。共同編集機能により、離れた場所にいるメンバーとリアルタイムで議論したり、意思決定のプロセスを可視化したりすることが可能です。 Miroの空間的で柔軟な編集環境は、建築的な発想や制作工程の流れをそのまま外部に共有できるという点で、非常に相性が良いと感じています。Miroとは?建築業界における活用ポテンシャル

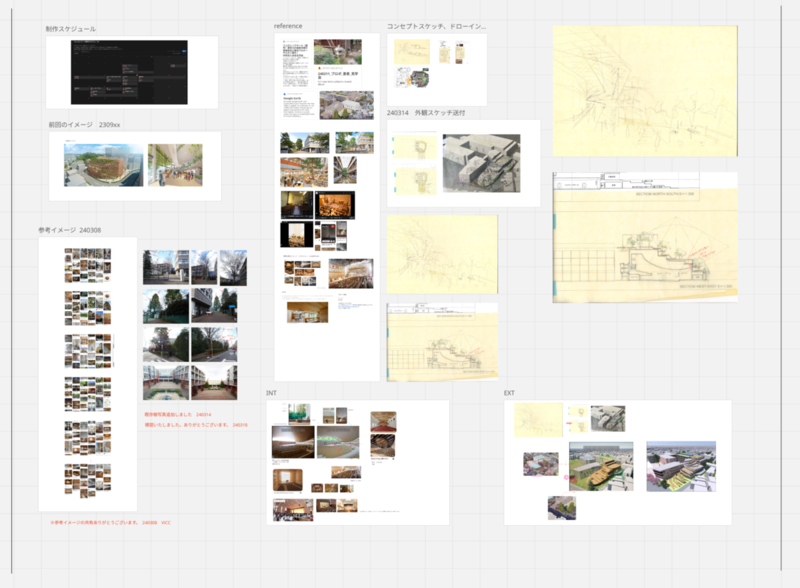

私たちのMiroボードは、プロジェクトの工程全体を「一目で見渡せる」構造にしています。 左から右へ、プロジェクトの時間軸に沿って「調査・方向性の確認 → ラフ案制作(アングル出しなど) → 中間レビュー → 修正 → 納品」までの全工程を配置しています。 各工程には対応する資料(スケッチ、パース、PDF、指示コメントなど)を貼り、さらにステータスやメモを付けておくことで、関係者全員が「いま何がどこまで進んでいるのか」を直感的に把握できます。 初期段階の方向性検討で議論されたイメージや、途中の判断材料となった代案なども、そのままボード上に残しておくことで、クライアントとの認識のすり合わせや、判断根拠の再確認にも役立ちます。 社内メンバーにとってもこのボードは、プロジェクトの全体像を素早く把握し、個々のタスクが全体のどこに位置しているのかを明確に理解するためのマップとして機能します。リモートワークや複数人での並行作業が当たり前となった現在、Miroの「俯瞰できる視点」は、作業の整流化だけでなく、チーム内の共通認識をつくる上でも大きな武器になっています。ワークフロー全体の可視化:Miroボードの全体像

各フェーズの活用例

初期段階: イメージ共有と方向性のすり合わせ

プロジェクトが始まったら、まずは参考事例やキーワード、過去プロジェクトなどをボード上に貼り付け、クライアントと共通のイメージを探ります。Pinterestのようにビジュアルを並べることで、抽象的なコンセプトや空気感も視覚的に共有できます。 ここでは、設計者の思考をどう読み取り、どのような表現スタイルで進めるべきかを丁寧に調整します。

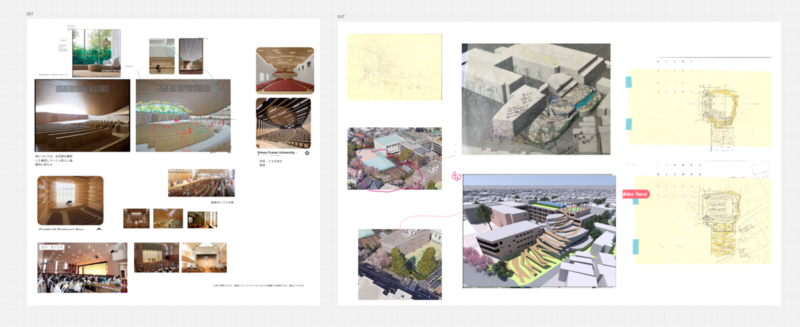

中間段階:ラフスケッチ・検討案の展開とフィードバック管理

中盤では、初期パースやスケッチ案をMiro上に貼り付け、チーム内やクライアントとのディスカッションを進めます。コメント機能や付箋を使ってフィードバックを書き込んでもらえば、修正のポイントが明確になり、後工程での手戻りが減少します。 また、ラフ案を段階的に並べて残しておくことで、判断の履歴をたどることもできます。

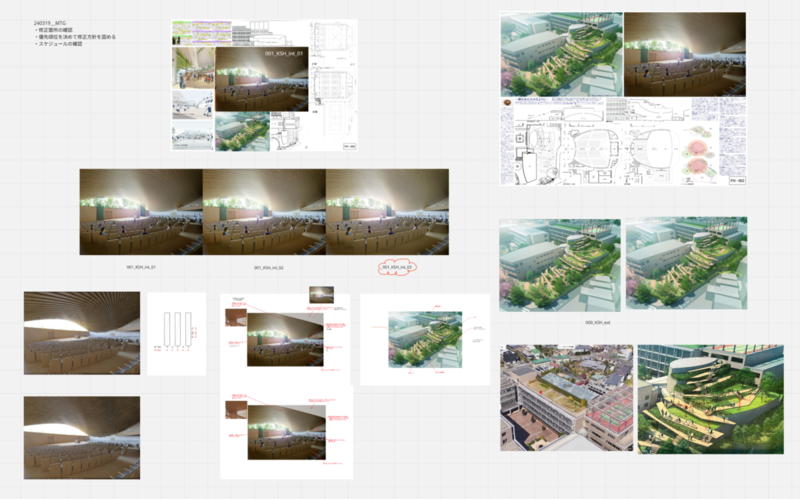

終盤:完成パースと修正指示の一元管理

完成間近になると、クオリティチェックや細部調整のフェーズに入ります。私たちはこの段階でもMiroを活用し、完成パースに対する修正指示をそのまま上にレイヤー的に載せるようにしています。 場合によってクライアントにもMiroリンクを共有し、PDFや画像のやり取りだけでなく、具体的な指示をボード上で可視化・一元化することで、伝達ミスを防いでいます。

Miro導入による具体的な効果

Miroをプロジェクト進行の基盤として取り入れてから、私たちの業務フローにはいくつかの実感をともなう変化が生まれました。

-

情報の集約によって、連絡手段が分散しなくなった

これまでチャットやメール、ファイルストレージなどに点在していた資料ややりとりが、Miro上に一元化されました。関係者全員が「どこを見ればよいか」が明確になり、探す手間や伝達ミスが大幅に減りました。

-

修正依頼やフィードバックが視覚的に管理できるようになった

従来の文章ベースのやりとりに比べ、パース上に直接コメントや図示を加えることで、修正の意図が格段に伝わりやすくなりました。その結果、二度手間の修正や確認の回数が減り、制作効率が向上しました。

-

チーム内での引き継ぎがスムーズに

プロジェクトの全体像が一つのボード上に蓄積されていくため、途中から参加したメンバーも、短時間で流れと背景を把握できます。属人的な作業を防ぎ、継続的に安定したクオリティを担保できるようになりました。

-

クライアントとの進行共有が“見える形”になった

その場で生まれるアイディアや気づきも少なくありません。図や資料が一望できる構造だからこそ、言葉だけでは浮かばない発想が生まれやすいのです。

こうした“共有の場”としてのMiroは、単なる進捗管理ツールではなく、クライアントと共に創造するためのコラボレーション空間となっています。

建築ビジュアリゼーションの仕事は、単なるビジュアル制作ではなく、設計者の意図を汲み取り、それを的確かつ魅力的に表現するための思考のプロセスがあります。そのプロセスには、検討・対話・試行錯誤のすべてが含まれています。 Miroは、私たちにとってそのすべてをひとつの視野に収めることができる「共有の場」であり、プロジェクトを支える土台になっています。 単に情報を並べるだけでなく、思考や議論の痕跡をボード上に残しながら、関係者全員とリアルタイムで意思決定していくことも可能です。 Miroは、そうした共創の場をつくるためのインフラとして、私たちの建築ビジュアリゼーション業務に欠かせない存在となっています。 これからも、より良い表現と対話のために、「考える空間」としてのMiroを活用していきたいと考えています。まとめ:建築ビジュアリゼーションにおける「プロジェクトの土台」としてのMiro